株式会社コトブキは、快適な生活と美しい環境を守る浄化槽を守ります。

|

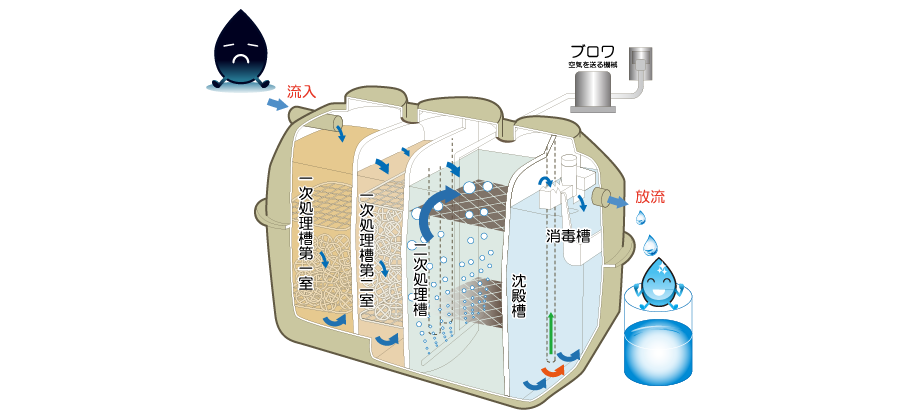

浄化槽とは? 家庭からの生活排水(トイレ、風呂、洗面、台所、洗濯排水)を併せて、微生物の働きを利用して汚水を浄化し、きれいな水にして排出するものです。 その浄化機能は下水処理場と同等で、生活排水の汚れを10分の1に減らす事が出来ます。 このことが各家庭に設置できる個別下水処理場と呼ばれる所以であるといえます。浄化槽のしくみ 汚水がきれいになるのは浄化槽内に住んでいる様々な微生物の働きによるものです。 これらの微生物は汚水が流れてくるとその中の汚濁物質を食べます。 それは私たちから見ると、汚濁物質を分解し浄化していることになり、その結果浄化槽からきれいな水が排出されるのです。 浄化槽が生きものと言われるのもそのためです。浄化槽をうまく機能させるためには、微生物が元気に働けるように注意しなければなりません。

嫌気ろ床接触ばっ気方式

汚水の中の浮遊物を分離除去するとともに、ろ材に付着した嫌気性微生物により汚水中の汚れの原因である有機物を分解・洗浄します

接触材に付着した好気性微生物膜の間をばっ気された汚水が循環する間に汚水中の有機物は好気性微生物によりさらに浄化されます

処理水中に含まれるはく離汚泥を沈殿させ上澄み水を消毒槽へ送ります

塩素剤で滅菌消毒し衛生的に安全な水にして放流します

浄化槽の役割 家庭から排出された生活排水は、最終的に河川などを通って海に流れ出ます。 河川には自浄作用というものがありますが、現在では生活様式の変化に伴い排出される汚濁負荷量が増大し、その自浄能力を超えるようになっています。 このまま汚濁負荷量が増え続けるとこれらの汚濁物質をエサとする微生物が著しく増殖、水中の酸素は消費されていき魚などが生息できなくなって、水環境の生態系が崩壊することになります。生活排水を処理して、その汚れを10分の1にまで減らすことができる「浄化槽」は大きな役割を持っているのです。 保守点検および清掃と法定検査 前述したように浄化槽は微生物の働きを利用して汚水処理を行っています。 浄化槽の機能を保つためには、微生物が元気に活動できるような浄化槽内部の環境も保っていかなければなりません。 そのため、定期的に保守点検および清掃を行い浄化槽の機能を維持する、人間で言えば健康管理というものが必要になってくるのです。一方、法定検査には設置後6ヶ月~8ヶ月の間に行われる水質検査(第7条検査)と2年目以降に行われる定期検査(第11条検査)とがあります。 法定検査は、浄化槽の設置状況(工事の適否)、保守点検および清掃などの維持管理が適正に実施されているかを客観的に検査するもので浄化槽法に基づき毎年1回必ず受けなければならないとされています。 定期検査では上記の日常の健康管理が十分に行われて、浄化槽が正常な状態に維持されているかを第三者である公益法人の(財)高知県環境検査センターが公正中立に検査するもので浄化槽の健康診断に相当するものです。 平成17年5月現在 関連リンク 総務省行政管理局 浄化槽法 |

会社概要

会社概要